Non è coincidenza se una elezione di impatto globale chiama in causa il ruolo dei social media nella formazione delle intenzioni di voto ed esce un libro sul giornalismo in rete. L’intervista a Barbara Sgarzi era d’obbligo.

Apogeonline: C’è un evento, un avvenimento, un incontro, un’esperienza che ha agito come catalizzatore nella nascita di Social Media Journalism? Nel senso che, dopo quel momento, sentivi di dover assolutamente scrivere questo libro?

Barbara Sgarzi: Magari non con questa urgenza, ma ci penso dal 2012. In quell’anno ho pubblicato un breve ebook dedicato al solo Twitter per i giornalisti, con le domande più frequenti che mi venivano fatte in aula. Ha avuto molto successo e ho pensato che avrebbe avuto senso fare una cosa del genere ma più ampia, parlando di tutte le piattaforme.

I giornalisti di gran nome hanno adottato approcci del tutto vari ai social media. Chi “riceve” solo sul sito del quotidiano, chi firma con l’ID di Twitter e praticamente si è trasferito in rete, chi si è ritirato sdegnato dal contatto con la pancia di Facebook o altri… qual è la tua esperienza? E soprattutto, qual è il tuo suggerimento principale per fare bene giornalismo social?

Personalmente sono molto presente su Twitter, che uso soprattutto per informarmi e condividere contenuti professionali. Credo sia uno strumento insostituibile per un professionista dell’informazione. Sono su Facebook, dove però ho un approccio più personale e anche più leggero. Mi piace molto anche Instagram, che uso soprattutto per divertimento: cibo, viaggi, cose belle che vedo. In generale, cerco di rispondere sempre se qualcuno mi contatta, di essere raggiungibile: d’altronde quando decidiamo di usare gli strumenti social, diventiamo parte di un network. Il suggerimento? Se deve essere solo uno, ricordare che gli strumenti social sono mezzi di comunicazione potenti; usarli quindi con la stessa cautela, la stessa etica e buon senso che si applicano o si applicherebbero altrove.

Si affrontano nel libro – racconta la scheda – tre temi chiave del giornalismo moderno: fact checking, web reputation, content curation. Sento già milioni di cinici sul primo: i media ufficiali italiani non brillano per accuratezza. I social sono talmente veloci che qualsiasi correzione arriva quando tutti guardano già altro. Verifichi le fonti… e intanto altri hanno già pubblicato prima di te. Ha senso il fact checking, nell’era dei social?

Certo che ha senso. Chi fa un passo indietro, corregge gli errori e soprattutto li ammette senza dare la colpa ad altri o tentare maldestramente di nasconderli, oltre a essere onesto e trasparente guadagna in autorevolezza. Banalmente, da lettrice, se una fonte corregge pubblicamente un errore, penso che il resto che mi sta raccontando sia corretto.

La verifica di quanto pubblicato dai media è problematica sempre più spinosa.

Web reputation: come mantenere un equilibro accettabile – e sostenibile – tra l’immagine che si ha sui media tradizionali e quella sui social?

Non è obbligatorio condividere tutto con tutti. Bisogna usare i livelli di privacy dove esistono, come su Facebook, e altrove chiedersi sempre se quello che stiamo pubblicando è coerente con l’immagine professionale che abbiamo. O con quella che vorremmo avere. Il fatto che sia una comunicazione più personale, empatica, non mediata, non vuol dire che si possano superare limiti di buona educazione, di buon senso, ma anche dell’interesse di chi ci segue.

Content curation: anche qui un equilibrio difficile da trovare. Appena finito un articolo è già tempo di scriverne un altro, come si può fare buona content curation?

Fermandosi, appunto. Gli strumenti digitali ci permettono di essere veloci, non ci obbligano a esserlo. Si continua a confondere la rapidità e la flessibilità dello strumento con la necessità di sommergere i lettori con centinaia di contenuti, a volte raffazzonati, inutili, scopiazzati malamente. Chi ha o avrà il coraggio di fermarsi, rallentare i ritmi, scoprirà di avere negli archivi digitali una miniera di contenuti spesso ottimi che potrebbero tornare a nuova vita se confezionati o aggregati diversamente, dotati di un contesto che spesso online manca.

Hai un modello di social media journalist? Se sì, in che cosa soprattutto ti ispira e ti guida?

Tutti noi che lavoriamo anche con i social media siamo rimasti illuminati da Andy Carvin, che per primo li utilizzò sistematicamente per coprire la primavera araba. In seguito è stato tra i cofondatori di Reported.ly, un esperimento di social journalism purtroppo terminato. La cosa che in particolare mi ha colpito è stato il loro modo di usare i social media per fare luce su notizie, paesi e situazioni dimenticati dai media mainstream. Quella dovrebbe essere una delle funzioni principali dei social, non il parlarsi addosso condividendo notizie viste e riviste.

La bella e ucronica prefazione di Ferruccio de Bortoli al libro accenna alla possibilità che, ci fossero stati i social, certi momenti storici avrebbero potuto svolgersi diversamente. Hai vissuto questa sensazione, nella tua attività?

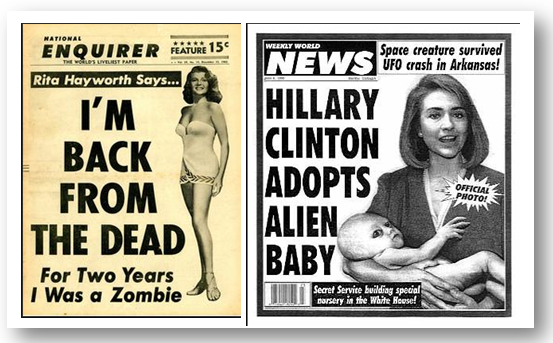

Senz’altro. La vivo tutti i giorni in piccolo, nella mia vita, quando mi trovo a pensare come sarebbe stata diversa la mia vita di studentessa, ad esempio, se ci fossero stati i social, figuriamoci se non penso a particolari momenti storici. È un esercizio affascinante chiedersi come sarebbero andate le cose se… Soprattutto alla luce del ruolo dei social, fortemente dibattuto ma indubbiamente centrale, nell’elezione del Presidente degli Stati Uniti.

Le notizie finte sono sempre esistite. Ma si distinguevano più facilmente.

Già dal primo capitolo, liberamente scaricabile, parli di modelli diversi dal tradizionale per il giornalismo nell’epoca dei social. E purtroppo di tante testate che hanno dovuto ridimensionarsi se non chiudere. Come vedi il futuro del giornalismo in questa chiave?

Non ho ricette, magari le avessi. Tra le altre evidenze, c’è da ricordare che oggi sempre meno lettori accedono ai contenuti di una testata online dalla loro homepage e sempre più invece incappano quasi casualmente nei loro contenuti via motori di ricerca e appunto social media. Questo spezzetta l’informazione, la priva di contesto, mina ulteriormente l’autorevolezza delle testate stesse. Che, a mio avviso, dovrebbero trasformarsi: puntare sul concetto di appartenenza a una community fatta dai lettori, ampliare il raggio di influenza, diventare quasi un club esclusivo e non solo un dispenser di notizie. E per farsi pagare, proporre contenuti pensati, originali, creativi e non la centesima versione dello stesso articolo che è stato già pubblicato ovunque.

Esiste ancora una gavetta per diventare giornalisti? O è come YouTube per la musica, dove prima diventi peso massimo sui social e allora si aprono tutte le porte?

Dipende. Anche su Youtube per la musica uno su mille ce la fa. Diciamo che gli strumenti digitali hanno dato a tutti la possibilità di scrivere e farsi leggere, cosa che prima era molto complicata. D’altra parte non esiste quasi più la figura del mentore in redazione, quello che ti spiegava il mestiere. Provare, fallire, fallire meglio, insistere, farsi notare restano i modi migliori per entrare in questo mondo. Tenendo sempre presente che di posto ce n’è pochino, ma di idee originali ancora meno; tanto vale provare a puntare su quelle.

A breve presenterai Social Media Journalism a Milano e poi a Genova. Che cosa ti piacerebbe sentirti chiedere? E che cosa, invece, meno?

Mi piacerebbe sentirmi chiedere qualunque cosa attinente al libro, agli strumenti, alle tante domande che rimangono senza risposta.

Non mi piacerebbe sentirmi chiedere le solite cose che ancora oggi (anche se sempre meno) mi capita di sentire: È vero che i social network sono tutta fuffa? È vero che siamo dipendenti dai social network? Dobbiamo fare digital detox? Se non ci facciamo intossicare prima, non c’è alcun bisogno di disintossicarsi. Basta usarli per quello che sono: strumenti di informazione e di lavoro, come tanti altri prima.